Oggi è il compleanno di Jack Hirschman. Il mio amico Jack avrebbe compiuto 88 anni. Il dolore per la sua scomparsa è intatto, profondo, grande.

La sera, dopo le letture e la cena, arrivati ai giri di grappe e vodka, cantavamo sempre a squarciagola e lui, che amava molto le canzoni di Theodorakis, era contento di avere in me un complice.

Ho scritto il testo che consiglio di ascoltare nel file sonoro:

ο Καημός – per Jack

Non siamo gli autori del nostro dolore, ma solo spettatori passivi e sofferenti.

Negli ultimi anni sono mancati molti tra i miei amici più cari. Scrittori, poeti, musicisti, con cui ho vissuto parti importanti della vita. Ogni tanto qualcuno mi chiama a ricordarli. E ogni volta che tento di farlo, rinnovo in me l’intero dolore della loro mancanza. Per questo non lo faccio volentieri.

Ma il mio silenzio ha anche altri motivi.

La morte impedisce che la parola di chi vi dimora possa tornare a emergere. A risuonare. Ostruisce per sempre gli interstizi che fino a poco prima erano attraversati dalla voce. Nell’oscurità della morte non risuona più nessun dettaglio, nessuna sfumatura del suono, nessuna risata. Tutto resta solo nella memoria. Finché potremo.

Perciò non si può parlare con la morte. Non si riesce a parlare con il caro amico. Le domande che continuiamo a rivolgergli non si trasformano più in dialogo. Resteranno per sempre senza risposta.

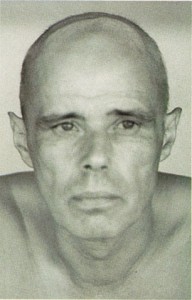

Jack era uno dei miei amici più cari. Per una trentina d’anni abbiamo condiviso momenti di poesia e di vita. Io ho presentato il suo primo libro italiano, “Quello che conta” tradotto per Mongolfiera da Bruno Gullì. La mia casa era un suo punto fermo. Era la sua casa. Con lui ho condiviso letture per decenni. Lui ha tradotto due miei libri e ne ha curato amorevolmente un terzo.

Ma non userò la sua morte per parlare di me, per apparire. E chiedo scusa alla cara Aggie, a tutti gli amici di Jack se taccio. Voi fate bene a parlare. La profondità del vostro amore è evidente. Però cercate di capirmi: oltre il mio sentire, tacere è anche parte della mia formazione culturale. Fino a cinquant’anni fa, nella cultura sarda, alcune donne erano pagate per piangere pubblicamente cantando il dolore. Mia madre, quando morì mio padre, finché gli estranei venivano per le condoglianze, si chiuse in una stanza. Non uscì per molti giorni. Disse che non doveva dare spettacolo con il suo pianto.

Per questo il mio dolore tace. Ogni mio dolore tace e non riesce a contenere l’eccesso di parole.

Jack, seduto nel mio cuore, lo sa. E ancora cantiamo ο Καημός.

– – – – – – – – –

We are not the authors of our pain, but only passive and suffering spectators.

In recent years I have missed many of my closest friends. Writers, poets, musicians, with whom I lived important parts of my life. Every once in a while they call me to remember them. And every time I try to do so, I renew in myself the whole pain of their lack. That’s why I don’t like it.

But my silence has others more reasons.

Death prevents that the word of those who live there can come back to emerge. To resonate. Death obstructs forever the interstices that until recently were crossed by voice. In the darkness of death, no more details resound, no nuance of sound, no laughter. All this will remain only in the memory. As long as we can. Therefore, we cannot speak with the death. We cannot speak with our dear friend. The questions we continue to ask him are no longer transformed into dialogue. They will remain forever unanswered.

Jack was one of my closest friends. For about thirty years we shared moments of poetry and life. I was the one who presented his first Italian book, “Quello che conta” translated for Mongolfiera by Bruno Gullì. My home was his home. I shared public readings with him for decades. He translated two of my books and lovingly edited a third.

But I will not use his death to talk about me, to appear. And I apologize to dear Aggie and all of Jack’s friends for that. You are right to speak. The depth of your love for Jack is evident. But try to understand me: besides my feeling, being silent is also part of my cultural formation. Until fifty years ago, in Sardinian culture, women were paid specifically to cry publicly singing the pain. My mother, when my father died, locked herself for many days in a room; she didn’t leave until people came with condolences. She said she didn’t have to put on a show with her crying.

That is why my pain is silent. My every pain is silent and cannot contain the excess of words.

Jack, sitting in my heart, this knows. We are still singing ο Καημός.

Alberto Masala

Jack’s birthday – 2021